L’impression 3D s’impose progressivement comme une composante structurante de la dentisterie contemporaine. En permettant la fabrication rapide de dispositifs sur mesure, elle participe à l’évolution des pratiques cliniques et des méthodes de production en laboratoire. Selon Polaris Market Research, le marché mondial de l’impression 3D dans le secteur dentaire est estimé à 3,18 milliards USD en 2024, avec une prévision de croissance atteignant 12,35 milliards USD d’ici 2032.

Évolution des laboratoires dentaires

Depuis une dizaine d’années, les laboratoires dentaires connaissent une mutation technologique progressive. En 2014, moins de 10 % d’entre eux utilisaient l’impression 3D. En 2022, ce taux atteignait 57 %, une progression qui semble appelée à se poursuivre à un rythme régulier, estimé entre 5 et 10 % par an.

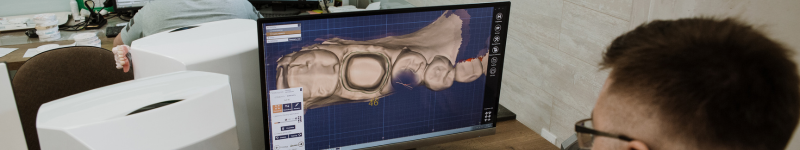

Un facteur structurant de cette dynamique réside dans l’usage croissant des scanners intra-oraux par les chirurgiens-dentistes. Bien que ces équipements soient généralement utilisés en cabinet et non en laboratoire, leur diffusion oblige les laboratoires à s’adapter. En effet, la réception d’empreintes numériques implique une compatibilité technique avec les fichiers transmis, nécessitant l’intégration de solutions de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAD/CAM) et d’équipements de production numériques adaptés.

Ce contexte pousse les laboratoires à investir dans des équipements capables de traiter ces données numériques, parmi lesquels les fraiseuses et les imprimantes 3D. Les laboratoires qui restent dépendants de procédés traditionnels peuvent rencontrer des difficultés à répondre aux nouvelles attentes en matière de délais, de précision et de flexibilité.

Les fraiseuses, présentes dans les laboratoires depuis plus longtemps, progressent également : leur taux d’adoption est passé de 39 % en 2014 à 67 % en 2022. Elles sont appréciées pour leur robustesse et leur fiabilité, notamment dans la fabrication de couronnes et de bridges.

Le degré d’équipement varie cependant selon la taille des structures. En 2022, 97 % des grands laboratoires étaient équipés d’imprimantes 3D, contre 83 % des laboratoires de taille moyenne et seulement 34 % des petits laboratoires. Cette différence s’explique souvent par des capacités d’investissement plus limitées chez les plus petites structures.

Source: 2022 U.S. Dental Laboratory report, Key Group

Comparaison des méthodes de fabrication

L’impression 3D, bien qu’encore récente dans de nombreux laboratoires, présente plusieurs atouts en comparaison des méthodes traditionnelles. En matière de rapidité de fabrication, elle permet de réduire les délais de production, ce qui peut s’avérer utile dans les cas où les délais cliniques sont contraints.

Sur le plan économique, le coût par unité tend à être inférieur, en particulier pour les productions en série ou répétées. L’impression 3D permet également une bonne répétabilité des résultats, dès lors que le modèle numérique est validé. Cela représente un gain en termes de constance et de suivi qualité.

En revanche, les technologies de fraisage ou les méthodes traditionnelles conservent un avantage pour certaines indications nécessitant une solidité accrue ou une finition esthétique très poussée. Le choix de la méthode dépend donc de l’usage final, des matériaux souhaités et du degré de personnalisation nécessaire.

L’ergonomie d’utilisation constitue un autre critère de choix. Les logiciels associés aux systèmes d’impression 3D sont de plus en plus accessibles, permettant à des utilisateurs non experts de concevoir ou de modifier des fichiers sans formation longue ou complexe.

Une application intéressante concerne la fabrication de prothèses totales. De nombreux laboratoires adoptent aujourd’hui un modèle hybride, combinant des dents préfabriquées avec des bases imprimées en 3D. Cette approche associe la fiabilité des composants standards à l’adaptation personnalisée permise par l’impression numérique.

Perspectives d’évolution

L’impression 3D devrait continuer à se développer dans les années à venir, en lien avec l’évolution des logiciels, des matériaux et des usages. L’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les flux numériques pourrait permettre d’automatiser davantage la conception et de proposer des dispositifs toujours plus ajustés aux besoins des patients. Du point de vue clinique, ces technologies permettent de réduire les délais de traitement et d’améliorer la précision des dispositifs livrés. Cela peut se traduire par une meilleure qualité perçue des soins et une diminution du nombre de rendez-vous nécessaires.

Notre eBook complet propose une synthèse des chiffres clés, des analyses sur les tendances technologiques, ainsi que des conseils pratiques pour accompagner la transition numérique dans les laboratoires. Télécharger l’ebook maintenant !